2011年10月7日

上道駅~清音駅

岡山駅近くのホテル5時30分出発。岡山駅6時18分発にのり山陽本線で上道駅へ戻り6時30分スタート。

本日は備中が中心で予定の清音駅に着いたのが5時55分で暗くなってしまいました。

本日もよく歩きました。JR清音駅より倉敷駅へ移動して駅前のホテルに宿泊。

6時30分 スタート

17時55分 着 所要時間11時間25分

64.569歩 38.74km 1.788kl

街道からの昨日駅に歩いた細い畦道を通り上道駅へ、その道を通り再び街道へ

旧北方村から旧鉄村を暫く進みます

鉄村に入ると十字路に出ます、十字路の右角に天保十年の 常夜灯

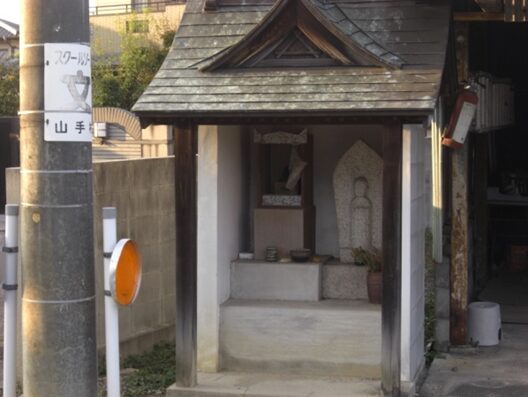

十字路の南西角に 安国寺経塔と由来碑と小さな石の祠

立派な門構えや蔵の持つ醤油屋

この街道筋にもトタン葺きの古民家や大きな旧家が残り街道情緒を偲ばせています

素晴らしい鉄集落の街並み

さらに西に街道は進むと旧藤井村集落に入ります

【藤井宿】

この地は、山陽道の中で岡山城下に最も近い宿場町で街並みもその面影が残っています。江戸時代に入り、参勤交代時西国大名が江戸への道で、岡山城下を過ぎて最初の宿泊地として、安井家本陣、旅籠・問屋等が利用し整備され大変賑わったそうです。西本陣と東本陣がありました

宿場東の入口右に 総社八幡宮 参道入口に文化九年建立の 灯籠一対 と天保四年建立の 鳥居

石段を上ると新しい本殿と平成三年の狛犬一対。拝殿の前に元禄十年の灯籠一対がたっています

神社参道すぐ街道を挟んで左に立派な 東本陣角谷西崎家

さらに西に進んだ街道右に堀に囲まれて 西本陣安井家

塀が一部残り往時を偲ぶことができます

落ち着いた宿場面影の残る藤井集落西の右手に すさのお神社 天保二年の 灯籠一対 と慶応四年建立の 鳥居

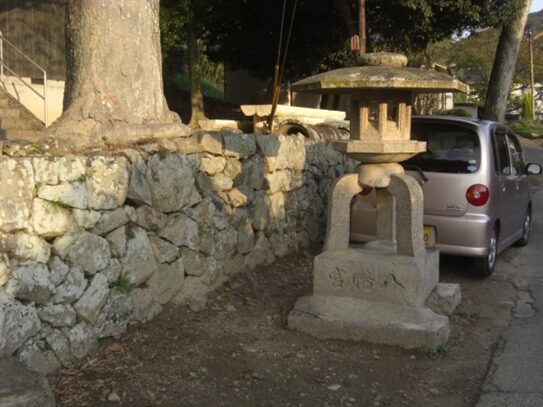

新往来の道路沿いに 三本足の変わった灯籠 年代不詳、八幡宮と刻まれていますこのみちを北に進むと岡谷八幡宮があるのでそれに関連する灯籠

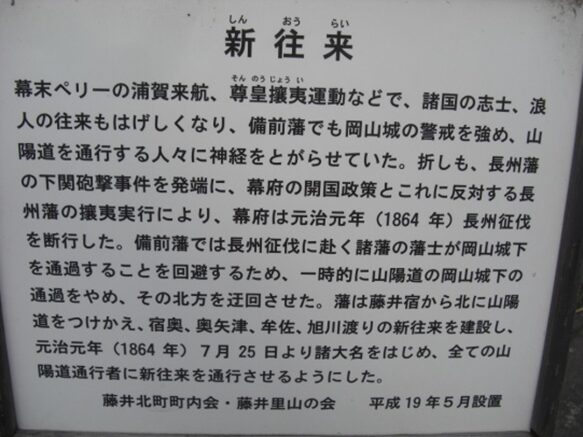

新往来 神社の手前街道より右(北)に入る道で

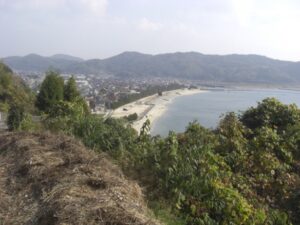

藤井の集落を過ぎた先で右(北)の山裾を巻いて進みます、振り返ったところ。

旧宿村に入ったところで旧道は分岐します、左側の道を進みます。右の道は江戸期以前の宇喜多氏時代の往来道で山陽道より古い

分岐からは南西に方向を変えて真っ直ぐの長閑な街道を進みます。直線の道の途中に、一里塚跡 があったようですが明治三十九年古都小学校新築工事時に取り壊され現在では場所も確認できない

途中右の山裾を望むと固まった集落に古民家が点在します

小川の手前左に 古都村役場跡の碑

その先暫く進むと山陽新幹線の高架を潜ります

高架を潜ると右の細い道と分岐しています、右の細い方の道を進み100m弱で合流します。合流したところから振り返ると旧道は向かって左の道。旧宍廿村に入ります

合流点から150m程先で再度分岐しますので、左の道を進みます

すぐ先で山陽本線・赤穂線の踏切を越えて、左に三菱商事東岡山工場をみて南西に真っ直ぐ暫く進みます

400m程先の交差点に岡山長岡郵便局があります。その交差点を右(北)に200m程行くと東岡山駅です

交差点の郵便局の傍に明治三十八年の銘 道標「長岡駅 西大寺観音道」「岡山玉島 神戸大坂京道」

郵便局のすぐ先で広い信号交差点を横断して真っ直ぐ南西に進みます、山陽本線踏切を越えてから見事に真っ直ぐの道です

現在この地区は岡山市中区ですがこの先、旧財むら・長原村・乙多見村・関村を通っていきます

広い道路の信号交差点から300m程西南に進むと小川を渡り、すぐのところで信号交差点を横断します。その先100m余り進むと、

左に 天鴨神社

境内に トウカエデ の大木

境内の 常夜灯の傍に社日塔

その先真っ直ぐ進み右に岡山乙多見郵便局の前から街道を振り返ったところ

郵便局の先で小さな川を渡り右に西岡歯科医院を見て進むと、右にファミマがある辻で街道は方向を西に変えます。右から広い道路が合流しかつてはここに 追分の茶屋 があったそうで、北は関村、南は勅旨村の辻

西に方向を変えた街道は、新しく建て替えられている町筋をここも真っ直ぐな道を進みます

やがて左に幡多小学校があります

旧高屋村から小学校の西北角の信号交差点より600m程西へどんどん進み、途中旧藤原村に入ります。藤原村には一里塚があったようですが位置は確認できません。藤原交差点手前右には竜操整形外科病院があり広い交差点の道路を横断して、400m程先で再び信号交差点に出ます。かつてはこの交差点で左に折れて、百間川に出て河川敷の小橋を渡っていたようです、現在は交差点を西に進み百間川に架かる原尾島橋を渡り対岸に迂回します

交差点を左に折れたかつての百閒川への旧道、100m程先堤防で道はなくなっています

その堤斜面に 石塔群

堤防に上りかつて小橋の架かっていた 渡河跡を見る。

堤防より迂回する右の原尾島橋を見る

原尾島橋が昭和六十三年三月に完成しそれまで河川敷を通っていた道は、昭和六十三年九月末以降廃道となった。それに伴い小橋も撤去されたそうです

堤防より交差点方向のかつての旧道を見る。対岸に渡れないので元の信号交差点に戻ります

交差点に戻り横断して200m程西に進み、少し右にカーブして一つ目の信号交差点の右T字路を左に折れて百閒川に架かる原尾島橋を渡ります

原尾島橋から百間川の左(東南)を見る、200m程先でかつては小橋を渡っていた

200m程堤防道路を東南に進み対岸の旧藤原を見る、昭和の後半まで河川敷に道があったそうです

左の今渡ってきた原尾島橋

かつての対岸の旧道から小橋が架かっていた、延長線の堤防右に旧道が復活します。旧原尾島村の旧道を南西に進みます

280m程進んだ左に 龍翔寺 建物が無くなり、門だけが残っています

傍に 北向お地蔵さん

お地蔵さんの前から今歩いてきた、原尾島の町並みを振り返る

少し先で県道と交差する原尾島信号交差点に出ます、東南角にセブンイレブンがある交差点を真っ直ぐ横断したところを振り返る。歩いてきた旧道は向かって右の道です

交差点を横断した山陽道は南方向に真っ直ぐな旧道で原尾島から旧国富村に入ります

左に観光バスの営業所があるその先左に 名石号題目石

題目石を少し進んだ先の交差点左に 北向地蔵尊の祠

すぐ先で広い南北に通る信号交差に出ます、この道路は昭和三十七年廃線となった西大寺軽便鉄道の跡地で道路になっています。道路を横断して南西に進み森下町に入ると、かつての岡山城下の入り口にあたります。正面の右の白い建物と左の二階建ての民家の間を入ります

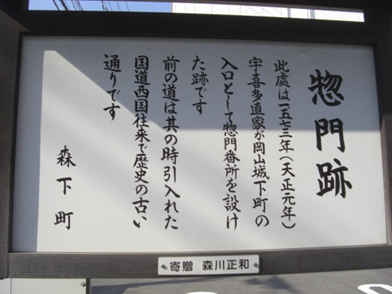

森下町惣門跡

惣門口の案内板が右に見て十字路を進んでいきます

旧家が数軒続き城下町入口の風情があります

森下町を通り左の岡山古京郵便局を見て、左にカーブして信号交差点に出ます、古京町に入ります

【寄り道】山陽道は真っ直ぐ進みますが信号交差点で左に折れると、250号線の古京交差点に出ます、交差点を右に折れて200m程進むと歩道橋が250号線に架かっています、そこを左に220m程進んだ左に徳興寺があります。境内地にある、

お福の方(お鮮)供養塔 宇喜多秀家の生母、宇喜多直家の正室

「お鮮さまのお墓を見れば、さても結構なお墓でござる」と昔から歌い継がれた手鞠歌にある「お鮮」とは、岡山のクレオパトラといわれた宇喜多秀家の生母「お福」のことです。初めの夫勝山城主三浦貞勝が落城自刃後宇喜多直家に寵愛され、さらに直家病没後、高松城の攻防に来た羽柴秀吉に見染められ、後に大阪城に招かれた。秀家を秀吉は自分の猶子として可愛がり、前田利家の愛娘豪姫と娶せ、岡山城を築城、五大老の一人として出世した、ここにお福の支えがあったといえる。

お福の没年は諸説あるが、秀家は関ヶ原の戦いで実質石田方西軍の統帥として戦い敗れ、一時薩摩に逃れましたが、数年して徳川に捕らわれ八丈島に流され生涯を終えた(説明文より)

お福の立派な大きな 五輪塔

元の交差点に戻り山陽道の東側から見たところで、山陽道は左右の道で右から来ました。右に折れてすぐ先に旭川に架かる相生橋があります

相生橋から北を見ると岡山城の素晴らしい眺めです。時間的にお城を見学できないので、休憩がてらゆっくり眺めを楽しみました。

岡山城(烏城)

岡山平野の中央に建つ岡山城は西国大名への要として重要な位置にあった。江戸時代池田氏が明治まで続いた

丁度橋の上にいた地元のおじさんと暫し話をしました。

巡りたいが岡山城下の史跡巡りはまた機会を見つけてゆっくり回りたいと思っています

山陽道に戻り南に古京町を進むと御成川の勲橋を渡ります。袂に元の橋柱か

勲橋の手前右に 盛長稲荷神社

中納言町に入ります

暫く進むと岡山電気軌道東山線が南から出会う中納言駅の交差点に出ます。山陽道はこの交差点で軌道に沿って右に折れます。交差点を右に折れたすぐ角に、二軒の吉備団子の店、共に1856年創業の店で団子を買って食べました

旭川には小橋・中橋・京橋と三つの橋が続けて架かっています

中橋を渡った左(南)袂に 道標か橋桁か

東を見ると川への石段と川底に微かに、渡河跡だろうか見えます

中橋を渡り少し東に進むと京橋を渡ります

小橋の渡り口から京橋を渡り終える距離は約400mで、京橋の渡り終えた左袂に交番があります。交番の傍の 道路元標 大正九年に建てられた元標

交番の隣南に 橋姫稲荷大明神

大明神の向かい道路沿いに背の高い 道標 「岡山県里程元標」 「藤井貳里壹町五拾」

明治九年京橋西詰に設置されその後幾度か建て替えられています、この元標は明治四十年に建て替えられてから、大正四年京橋が付け替え工事頃まで設置されていた陸上交通の重要な元標でした。この元標はもとの場所に近いところに復元されています

京橋を見る、京橋を越えたこの辺りからは旧橋本町で、大門があり城下町への入口で、傍には高札場が立っていました。

京橋町から旭川の対岸の渡河付近

京橋の西詰の北側の整備された歩道の植え込みに 道標 明治二十五年(1892)建立の迷子を探す人、見つけた人の連絡場所

少し北に進むと 森崎稲荷神社

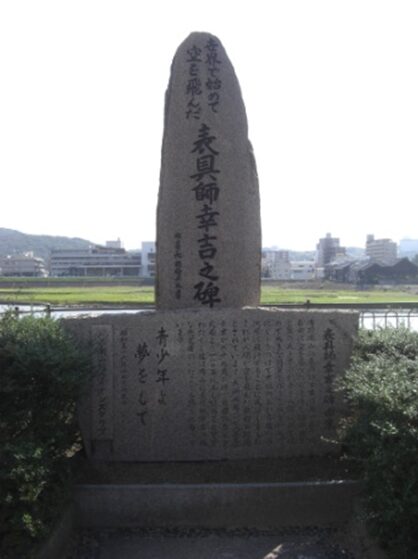

傍に世界で始めて空を飛んだ 表具師幸吉の碑

備前岡山の表具師幸吉は自由に空を飛べたらと大きな羽根を作り、京橋の上から河原に飛行することに成功した。これが人間が空を飛んだ最初の記録とされています。天明五年(1785)二十九歳の時で米国のライト兄弟より110年以上も前のことです。素晴らしい先覚者のいたことの顕彰碑です。

知らなかった 青少年よ 夢をもて

神社北側に並んで古い 京橋の橋脚 が残されています。京橋のこの付近は山陽道と旭川との水陸交通の要所として明治の中頃まで岡山の表玄関として繁栄していました。京橋は文禄年間(1595頃)宇喜多秀家の時代に木橋で架設されていてその後、洪水等により幾度も流失を繰り返した。ここに置かれている石材橋脚は、大正六年架設した京橋の基礎補修工事を平成三年~四年にかけて実施した時に旭川の河床で発見されたもの。この橋脚には延宝九年辛酉十月日(1681)と刻まれています

愛染の樹

森崎稲荷神社は霊験あらたかな縁結びの神様です。良縁を望む方は男は右から女は左から意中の理想の人を念じながら、この愛染の樹を一回りして神社にお参りを三回繰り返すと、神様が願いをかなえてくれるそうです

京橋を渡ると【岡山宿】に入ります

すぐ西の一つ目の新京橋西信号交差点を過ぎた一つ目の交差点右奥に 朝日稲荷神社

京橋より150m程西に進むと広い信号交差点に出ます、広い交差点で岡山電気軌道はここを右に折れて北に進みますが山陽道は真っ直ぐ100m程進みます。交差点を振り返ったところです。京橋を越えると城下町中心に入っていたが今はその面影は想像できない

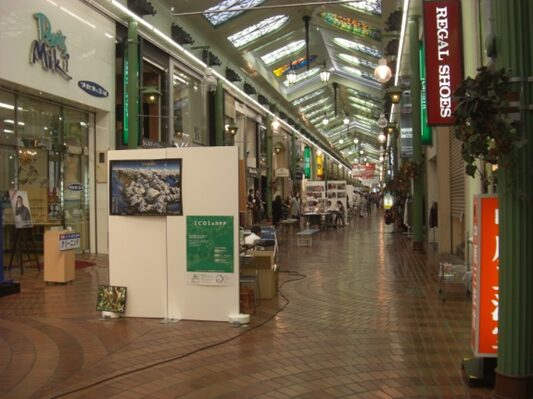

右に電気軌道の西大寺町駅があり広い交差点を越えた旧西大寺町で、表町3丁目のアーケードの商店街へ入ります。この辺りの南側に 脇本陣があったとされるが全く痕跡はありません

アーケードに入り二筋目の商店街の時計台がある十字路で、山陽道は右(北)に折れて表町二丁目の商店街を進みます

朝の10時半であるが余り人通りが多いとはいえない

旧紙屋町・栄町・下之町を進む。

かつては紙屋町と栄町の間に掘りがあり、千阿弥橋が架かっていたそうです。橋の袂に 一里塚があったと資料に残っています。宿の中心の栄町には 本陣があった

旧宿場の中心が商店街左の天満屋辺りで、県庁通りを横断し表通り一丁目の旧中之町・旧上之町であります。アーケード商店街の北口を出ると桃太郎大通りの信号交差点に出ます

岡山電気軌道の走る桃太郎大通りに出て、信号を軌道に沿って左に曲がります。

桃太郎大通りを西に400m程進みますと広い柳川信号交差点に出ますので横断します。左から岡山電気軌道の一つがここで合流しています。

柳川交差点を真っ直ぐ進むとJR岡山駅へ。山陽道は柳川交差点から50m先の角を右に折れます。野田屋町一丁目7

右に折れる道は南行きの一方通行です

200m程進んだ先で右に 金刀羅神社 天正元年(1573)宇喜多直家の城下町整備時に創建された。

参勤交代の西国大名が前の山陽道を通過するときには拝礼したと伝っています。岡山大空襲で全焼その後本殿が再建されました

神社より150m程北に進むと後楽園通りに出ますのでその交差点を左に折れます

後楽園通りを西に真っ直ぐ進むと

西川に架かる青柳橋を渡ります、橋の西袂の右側に火のみ櫓があります。川筋に沿って侍屋敷が軒を並べていました

火の見櫓の足元に 火防地蔵尊

火防地蔵の前から青柳橋と今来た山陽道を見る。西川には一~十の橋が架かり旧青柳橋は二ノ橋

すぐ先を左に入ったところに 法隋稲荷神社

青柳橋を渡り岩田町に入り進みますと前方にJRの高架が見えて、岡山駅の北側にあたります

高架の手前奥に 道通神社

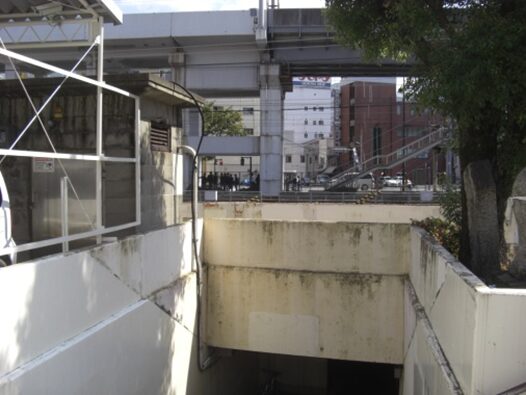

JR線で遮られ西側には地下道で抜けます

地下道を潜ったところ右に 智明権現・地蔵尊・地神 が祀られています

現在の奉還町は旧万町から南を見ると岡山駅が見えます、万町は城下町の西の端となります城下最大の

総門が構えられ、番小屋・常夜灯がありました

万町の当たりの旧道は少し変わっているかも、西に進むと広い奉還町東信号交差点に出ます。横断して奉還町一丁目の商店街のアーケードに入ります

1丁目~2丁目の商店街を進みます

奉還3三丁目でアーケードを抜けたところを振り返る

そのすぐ先で広い道路を横断して商店街は4丁目に入ります

左側に松井青物店の建物に隠れるように老朽化した 赤い鳥居があります。かつて稲荷神社があったそうで尾針神社に移されている。おそらく近い将来無くなるだろう

鳥居から100m程先で広い180号線の奉還町西信号交差点に出ます。斜め左真っ直ぐに横断した先の道を進みます

横断した先の旧道から交差点を振り返ったところです

すこし進んだ十字路の左角に 道標 「京橋江ちか道」明治十九年(1886)銘

三門東町

すぐ先右に 大乗山妙林寺参道の石碑と大きな題目石

参道を上っていくと 日蓮宗大乗山妙林寺

立派な 山門 が建っています

三門東町の街並みを進みます

山門中町に入ると街道らしい街並みとなり旧家が建ち並びます

素晴らしい街並みを振り返る

中町の右手に 国神社 社殿は焼失や台風で倒壊により昭和三十年再建された。参道の鳥居・石段は元禄十五年(1702)に造られたもので、石灯籠は文政三年(1820)のもので一対

国神社の前の山陽道の街並みを振り返る

少し西に進むと川を挟んだ右手に三門公園があります

直角に右(北)に折れる道があるが、その左側斜め右(北西)の道を進みます。三門には茶屋が沢山あって一休みの場所であったようです

すぐ先右に 備前国醍醐山成願院本坊

緩やかな上り坂の葵町を進みますさらに進んだ右に 真言宗常福寺

境内にかわいい木魚を枕に寝る 小僧石像と十三重の石塔

すぐ先右に 地蔵尊を祀るお堂

すぐ先で左からの180号線に合流して北に進みます

西側の岩井町と東側の関西町に沿って少し進んでいきます。巌井富山町信号交差点に出たところで、右に巌井保育園がある角を左に入る坂道を上ります

万成東町に入り坂道を暫く西に進みます

坂を上りつめると左側に万成町内会集会所があり、その敷地内に道路改修に貢献した、県令高崎五六の顕彰碑と正保二年・文政八年・安政二年等、九基の題目塔、石灯籠

集会所から西へは700m程は下り坂となります

静かな旧道を進んでいきます

700m程下った先で竜王谷川に架かる竜王橋を渡ります、かつてはもう少し東側で石橋が架かっていたそうです。旧万成村と八坂村の境でありました

竜王橋を渡ると竜王谷川沿い左(南)への 北向八幡宮の参道で石碑 が建っています

100m余り進んでいきますと鳥居があります

北向八幡宮 寛平年間(889~97)に万成山頂に創建したのがはじまりと伝わる。明治二十七年にこの地に遷された

街道の竜王橋に戻り、橋の北側には矢板第二ちびっこ広場敷地内に、矢板東町集会所茶屋がありその前に、慶応二年丁卯三月十二日銘の笑い塚と石灯籠その後方にお堂、さらに後方に七基の題目石がうち二基が安政年間のものです

七基の題目石

石灯籠

笑い塚

芭蕉の句碑 八九間 空で雨降る 柳かな

竜王橋の先は 【間の宿・矢坂宿】です矢板東町の緩やかな坂を300mほど進むと、左に重厚な旧家の建物があります。矢板本陣跡

傍には 矢坂本陣跡の石標

隣には 大日堂

大日如来を祀る 矢坂本陣跡・地蔵堂

街道沿いに数軒の旧家が残り街道情緒を偲ばせています

旧宿場街並みを振り返る、素晴らしい歩いていても疲れが来ない

街並みを左に緩やかにカーブした少し先で、左に中元クリーニング店・矢坂公会堂のところで、道は分岐しますので右の道を西に進みます。矢坂宿もこの辺りで終わります。

西に200m程進む途中左に金崎畳店を見ます。その先で広い交差点に出て右に折れると、すぐ川に架かる橋を渡ると広い信号交差点です、右から180号線が合流してきて180号線と重複して笹ヶ瀬川に架かる矢坂大橋を渡ります

笹ヶ瀬川に架かる矢坂大橋手前の信号交差点

この先、矢坂大橋を渡ると信号交差点で細い道を川沿いに左に折れて、すぐ先を右にカーブして180号線に合流する道。合流して150m程進むと最近完成した岡山西バイパスの楢津東の広い信号交差点を横断して一宮地区に入っていきます

真っ直ぐの一宮地区の180号線を車に注意しながら西に進んでいくと、つねみつ皮膚科医院の先右に

地蔵さん

やがて中川に架かる中川橋を渡ります

中川橋を渡った左側に 吉備津彦神社参道の道標 神社への東側の参道

その先、次の吉備津彦神社前信号交差点の左角に 道路元標

【寄り道】道路元標の交差点を左に入っていきます

参道を入っていくと梓川に架かる宮瀬橋を渡ります。橋の手前に 常夜灯が一対

宮瀬橋から、歩いてきた街道方向

橋からさらに参道を進むと正面に吉備津彦神社が見えます

吉備津彦神社は吉備津彦とその一族を祀る神社で年代は不詳である。平安時代にはすでに崇敬されており門前に集落が形成されて「備前一宮」とされ一宮村の名がつきました。近世に入り門前には茶店などが立ち並んだ。また牛市などが盛んにおこなわれ賑わったといいます

大きな鳥居の手前にはJR吉備線が走りすぐ右に備前一宮駅があります。鳥居の手前には 高札場が立っていた

吉備津彦神社の背後には雄大な吉備中山(標高170)があります。中山を挟んで東と西の山麓に吉備津彦神社と吉備津神社があり中山全山が神域であった。

六段造りで、高さ十一m、笠石は八畳敷の広さがあり、日本一といわれています。文政十三年と安政四年の二度にわたり、地元有志により奉納された。石に彫られた寄付者は実に16170余名、5676両(約1億3000余万円)の浄財が寄せられたという。完成した年は、幕府がアメリカと日米通商条約を結んだ年です。 (説明文より)

安政の大石灯篭

元禄十年(1697)本殿が完成、昭和五年本殿を除いてすべて焼失したがすぐ再建されました。備前の大社としてその風格が今に伝えています。

境内の スギの老木

さざれ石

わが君は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで

さざれ石と国歌「君が代」の歴史を説明されている

神社の境内に建つ 子安神社

神社より参道を見る

山陽道の道路元標のある交差点に戻り、西へ400m程進みますと西梓川に架かる小松橋を渡ります

橋の西詰で川に沿って北への道がありますが、その入口堤防に 道標 「大覚大僧正道 是より北五町」

さらに橋から200m程先の歩道橋のある西梓川信号交差点の左に 指さし道標 「高梁へ十四里 岡山へ二里」 「吉備津宮へ 馬屋上村」昭和五年の銘

歩道橋下から振り返る。左が歩いてきた街道で、右に行くと備前一宮駅へ歩道橋より350m程進むと五軒屋で、左へ曲がるところで右から細い道が合流してきます

左に曲がったすぐ先から振り返ったところです。近世の山陽道は向かって右から来ましたが、それ以前の古代・中世の山陽道は左側で、今来た西梓川の小松橋より北の梓川市場の中を通って唐川橋を渡り、ここの辻に出てきていたと資料にあります

写真には写っていませんが、その合流する角に地神を祀ったお堂があり傍に道標があったようです。

近世の山陽道に面して「右みちおか山のぼり」古代・中世の古道に面して「左みちかな川津山」“かな川”= 金川で備前藩家老日置氏の陣屋があったところで、この古道は近世に入っても、山陽道と津山往来と結ぶ重要な街道でもありました

五軒屋の国道に沿った街並みを進むこと1㎞程、国道に重複して真っ直ぐな道を進みます。やがて境目集落に入ります、素晴らしい街並み

左に 備前備中国境石 「従是東備前国」

国境碑から少し先で、国道180号線は左にカーブしていきます。山陽道は右の真っ直ぐの道を進みます

分岐点から200m程先、旧山陽道を入った両側に

真金一里塚跡

旧真金村にあったところから真金一里塚と呼ばれた。岡山城下から万成一里塚に次いで二番目にあたる。山陽道をはさんで北塚には松、南塚に榎が植えられていました。現在の木は後世のものです。

一里塚を振り返ったところ

一里塚跡から300mほど街道を進むと吉備津神社の前に出ます

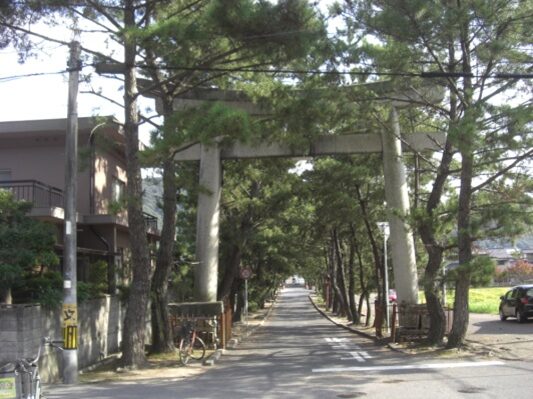

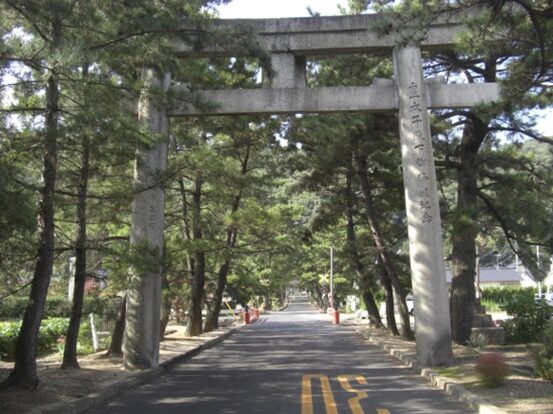

左に備中一宮吉備津神社の鳥居が建ち、参道に松並木が続き途中吉備線の踏切を越えます。

備中一宮吉備津神社

踏切りの手前に 灯籠が一対 右手に吉備津駅があります

参道左小さな朱の橋の傍に 地神 吉備津神社の東側の背後には吉備中山があるので、吉備中山の東側山麓には吉備津彦神社、西側山麓には吉備津神社が鎮座しています

石の橋の傍に天保十年の 道標

吉備津神社が文献上記載されるのが、続日本後紀の承和十四年(847)、それ以前の創建となります

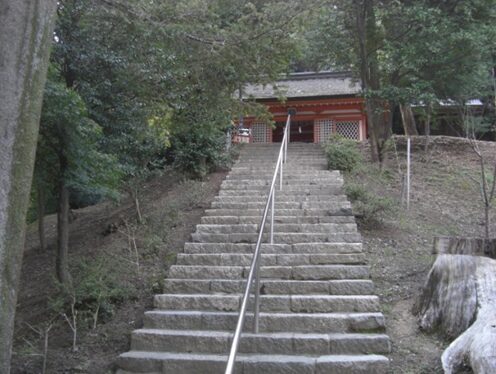

拝殿・本殿への石段

写真に写っているお二人さん仲良く過ごしているかな

本宮社までの約400mの回廊(県文化)や木造獅子狛犬(重文)、御釜殿・南北の随神門(ともに重文)と他にも文化財が沢山保存されています

長谷寺の様な見事な回廊、一見の値があります。回廊は長谷寺より長いようです

吉備津神社本殿と拝殿は 応永三十二年(1425)一体のものとして再建(国宝)

吉備津の松並木吉備中山の北西山麓にある吉備津神社参道両側に生育する松並木は、県下で最大の松並木となっている

吉備津彦神社・吉備津神社両神社周辺には、まだまだ沢山の史跡等見たいところがありますが時間的に無理なので後ろ髪をひかれながら街道を進みます

鳥居前の街道を西に少し進むと右手に 観音堂と燈籠 灯籠には寛延四辛未暦二月日の銘

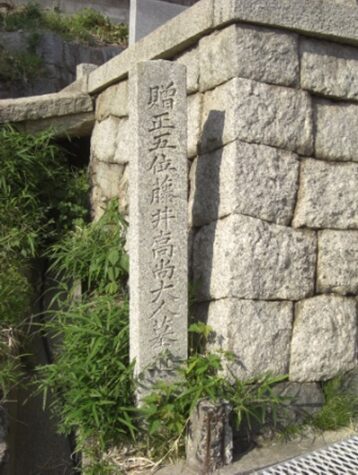

観音堂から少し進んだ右手山麓に墓地が広がっています。そのり入口に 贈正五位藤井高尚大人墓の案内碑 吉備津神社の代々の宮司の家に生まれた近世後期の国学者

すぐ先吉備線の手前左に 胡神社

吉備線の踏切を渡り数十m先で西に折れて山陽道は進みます

線路を渡ると【板倉宿】に入ります

板倉の集落に入るとすぐ、高松西川に架かる板倉大橋を渡ります

橋の手前左に 稲荷大明神のお堂と赤い鳥居

橋の左側には小さな お地蔵さん

橋を渡った左側に板倉宿の表示看板、看板の下の石柱には「大橋」「たなはし」と刻まれています

宿看板の傍の川辺に文化四年(1807)銘の 常夜灯 金比羅大権現・瑜伽大権現・吉備津宮と刻む。また、橋の辺りに高札場があったそうです

少し街並みを進んだ先から振りかえると宿場町の面影が残る、街並みを西に進んでいきます

小さな川の小橋を過ぎると 本陣跡 といわれる公民館前に至る、敷地内に町の案内図があります。振り返ったところ

歴史の重みを感じさせる 平松家なまこ壁にうだつ千本格子の蔵付きの旧家。何時までも残してほしい建物です

すぐ先で板倉信号交差点(真金十字路)に出ます

近世の板倉宿の繁栄は吉備津神社への参詣口で、茶店や遊女が多かった要因だけでなく、ここが真金十字路と呼ばれ、山陽道と北西の備中松山城下へ向かう 松山往来 そして南の庭瀬の陣屋町に向かう道が交差する交通の要衝でもあった

交差点の右手前角に 不動明堂と供養塔・大峯三十三度記念塔 供養塔は文化二年(1805)、記念塔は明和四年(1767)の銘

お堂を右に見て北への松山往来の街道、時間があれば北に行くと、備中高松城跡やさらに北へ足守藩の遺構を見たかったが無理なので諦めました。また何時の日か

十字路の南側の道、残念ながら写真がうまく撮れていないが、前述の真金一里塚で分岐した国道180号線がこの交差点へ合流してきます(手前の広い道)、車が並んでいる道が庭瀬の陣屋町への道で、向かってその間の角に 道標があったが残念ながら見逃してしまった

昭和六十年に復元された 道標

正面「右松山江八里 足守江二里」

右側「西井山實福寺二里半」

左側「南庭瀬江三十丁 右の本利道 左くたり道」

後面「牛の鼻ぐり塚・九字の庭・ふくでんかい境内にあり 山陽道板倉宿東三丁大橋 文化三寅年」

傍にもう二基小さな 道標

一基には、正面「総社」左側「吉備津」裏面「金毘羅」

一基には、正面「申之歳 辰之歳」 左面「☞いなり」

交差点を越えたところから振り返る、左角がお堂

交差点を横断して集落を惣爪地区の山陽道を進みます

東惣爪集落の右手に 題目石二基

その先すぐ左手西高公会堂前に 地蔵尊 沢山台石の上に置かれ並んで地蔵尊が並んでいます

その先暫く田園風景を見ながら真っ直ぐの街道を西へ進みます

西惣爪に入ると左への道のある角に

御楚立所碑 が建っています(意味が分かりませんが)

街道より外れるが左(南)への道を入っていくと足守川の手前左岸に、天平時代の国指定史跡の塔心礎が残る惣爪廃寺跡がありますが寄れませんでした。

その先で交差点に出ます左に行くと矢部橋へ街道は真っ直ぐ横断して、250m程進むと足守川の堤に出ます

途中道は分岐して少しの区間、左の旧道が残っているのだろうか

すぐ先で足守川の堤防に、かつては真っ直ぐ架設された長さ二十四間の板橋が架かっていました。対岸を見たところ

堤防沿いに左に折れて足守川に架かる矢部橋を渡り、対岸の延長線上の堤に出ます。昔の惣爪村と矢部村との村境であった足守川は、今は岡山市から倉敷市の境界であります、やっと岡山市を抜けました

堤より少し下流(南)に架かる矢部橋方向を見たところで橋を迂回します。

橋を渡り対岸に出て岡山市側の惣爪を見る

少し堤より進んだ先の十字路左角に

大きな 道標

大正四年御大典記念に建てられた道標で 「川辺やかげ そうじゃ道」「金比羅くらしき 庄早島」

「吉備津岡山 大坂」の銘

道標のすぐ先右に 鯉食神社

神社は矢部地域の 産土神 吉備神社末社七十二社の一つ

その先右手の高台に 高野山真言宗日差山宝泉寺

門前にある 地蔵さん

法泉寺前より350m程先で道は分岐します、右の道を進みます

150m程先で山陽自動車道の下を潜ります

高架を潜って100m程先で左からの県道が合流、右(北西)に真っ直ぐ進みます

県道に合流して右に折れた先で、倉敷市矢部から再び岡山市北区新庄下地区に入ります、真っ直ぐな北西への道を暫く進んでいきますと、県道270号線の信号交差点を横断します

新庄下の千足集落に入ります

新道の交差点を横断した少し先左の千足集落内に 道標 右「従是毘沙門天 十三丁」左「従是比帝釋天 十五丁」

右は南の日差山は倉敷市の日蓮宗日差寺へ、左は庚申山岡山市新庄上の帝釋天への参詣道を示しています

さらに300m程進むと右手に熊沢商店がありすぐ先右に 題目石と地蔵祠 寛政十戌午大歳十月建立講中の銘

題目石・地蔵 のすぐ先のみちを右に入っていくところで 造山古墳とその陪塚(国指定)全長約360mの前方後円墳で五世紀前半頃の築造。全国第4位の規模です。

被葬者は畿内政権と匹敵する力を持った吉備の大王と推定されている。造山古墳の周辺に大小6基の前方後円墳・円墳古墳があり陪塚と呼ばれています。主墳の一族か有力な従者の墓と考えられています。

形が綺麗に残っています

造山古墳を右に見て集落を進みますが、この付近に 一里山があったようですが場所は確認できません

300m程進んでいくと右奥に造山古墳の陪塚の一つで 千足装飾古墳(国指定)

千足装飾古墳から100m程先右に 道標(境界石) 正面「従是南西新庄村」 右面「従是東新庄村下分」の境界碑があったのを見逃しました

その先で左からの270号線が合流します

合流して直ぐ先の信号交差点手前右角に 道標「左 いなり道 従是五十二丁」の銘

右手には 古墳群 が点在します

信号交差点から300m程、緩やかな上り坂の270号線を進みます。やがて270号線を左に分け、右への旧道を入ります。右に大きな看板が立っている辻で左の270号線と並行して進みます

旧道に入り150m程進んだ十字路から、振り返ったところで案内表示があります。旧山手村を進みます

さらに150mほど進むと右に小さな池があり少し左にカーブしますそのすぐ右に 道標 「あしもり江き をかやま やかげ」大正元年の銘

右の道標の前を振り返ったところ

道標の傍の細い道を北方向(右)に入っていくと、備中国分尼寺・こうもり塚古墳・県立吉備路郷士館の入り口です。(少し遠い時間的に無理なので寄れません)

少し入っていきましたがここまでとしました。この付近は自転車で巡るのがいいようです

案内表示の傍に新しい 備中国分寺・備中国分尼寺の道標

街道に戻り道標から50m程先右に 道路元標

正面「距岡山元標四里」

右 「距高屋管轄九里二十六町二十八間一尺」左 「距三石管轄境十四里十四町五十四間三尺」

明治二十九年の銘

すぐ270号線を斜めに横切ります

【山手村宿】に入ります

右斜め前方に 国分寺の五重塔 が見えてきました かなり陽が陰ってきたので寄ることができません

270号線を横切った先の山陽道山手村宿の街道を進みます

270号線を分岐して150m程山手村宿の街並みを進みますと右に矢印で示された 道標 「をかやま やかけ はっとり」

道標の前の山手村宿の街並み

その先で街並みを振り返ったところいいですね

すぐ先左に大きな石の上に 二体の石の祠

西にカーブする右に 蔵造りの見事な建物が三宅酒造

街道左側に新しい 道標 「左 おかやま 右やかげ」 「旧山陽道 宿」 昭和52年の建立

山手村宿 の街並み案内板、宿は旧山陽道の宿場町として栄え、街道沿いには今も当時の名残をとどめる屋号の残る家がたくさんあります。また、木野山町・戎町・荒神町・金比羅町・牛神町などお祀りする社の名前のついた町名が今も使われている。北には備中国分寺や国分寺尼寺跡、寺山古墳があり吉備路の中心町に位置します

三宅酒造

すこし進むと右手に大正四年建立の大きな 国分寺参詣口の碑 ここを右に入ると国分寺跡五重塔まで最短距離だが見学できなくて残念

左手に 宿寺山古墳前方後円墳 で五世紀後半頃の築造

古くなった 地蔵堂 と土塀の残る旧家

地蔵堂と傍に二体の地蔵

地蔵堂から50m程先右手に文化三年(1806)の銘がある 国分寺詣道の碑

国分寺五重塔

右手に国分寺の五重塔が綺麗に遠望できる時間があれば寄りたかったが残念。この付近はサイクリングで是非もう一度来たいところです。少し歩くのが強行で計画が少し悪かった

すこし進んだ先で小さな川の橋を渡り、宿を真っ直ぐ進みます

橋を渡った左によくわかりませんが 顕彰碑か守安馬太之碑

珍しい私の名前が出てきました

暫く真っ直ぐ西に進んでいくと429号線の広い道路に信号交差点にでます

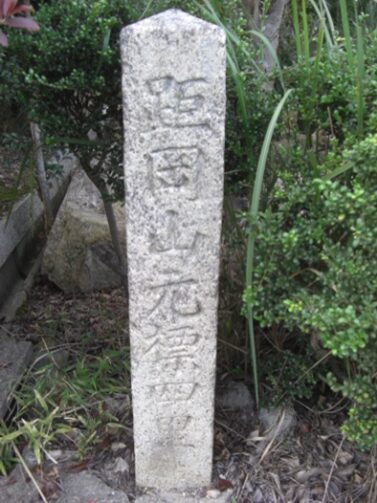

信号交差点を横断して東三軒屋に入ります。左に昭和五十一年の 道標 「旧山陽道」「南すもうとり山 東まかね」

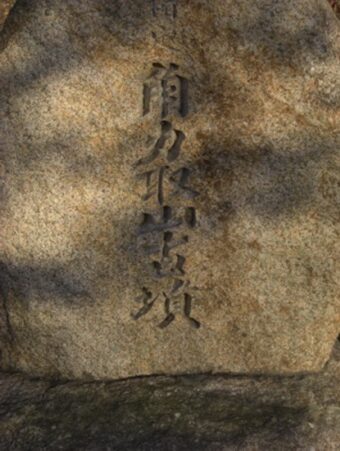

左に少し細い道を入ると大型の方墳が見えます 角力取山古墳

少し道を入って【寄り道】をします

墳頂に県内最大の 老黒松 が立っています 見事に迫力があります

この古墳は五世紀頃の方型古墳で、南北三十m・東西三十七mで地域の有力豪族の墓と推定されている。古くから古墳の西側に土俵を設け、氏神・御崎神社の秋祭り時に奉納角力が行われ、戦前まで続いていたことから角力取山と呼ばれました。

黒松は、高さ約二十m、樹齢約四百年で、昭和5~6年頃まで四本の巨木であったが二本が枯れて老松一本だけとなっています

その先すぐ左に 金比羅山石燈籠 「金」の字が刻まれています

横に 白御崎宮を祀る小祠と石仏

海鼠壁の残る旧家

右手に、現在郷土館となっている明治初期の建物と見ごたえのある街並み

先を進むと交差点に出ます。交差点を右(北)に少し行くと作山古墳があります。交差点の手前角左に 道標 「くらしきしもむら」

街道は交差点を横断し、三軒屋バス停を過ぎた先の交差点左に 吉備津考古館の大きな石碑

考古館への道を少し南に入ると民家の傍に大きな 灯籠と地神

この先さらに南に進むと、御崎神社 があります

街道に戻り西へ700m程進みます、やがて右に山手郵便局があります

その先十字路左手前に 一里塚跡と地蔵堂

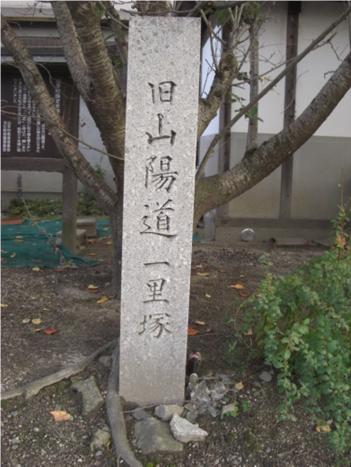

傍に 道標「旧山陽道一里塚」「右おかやま 左やかげ」昭和五十二年の銘

一里塚跡

旧西郡村を緩やかに上ります

西郡の集落を進むと左の石積みの台地、ブロックに囲まれた

地神碑・金刀比羅宮の祠・石燈籠 石燈籠には金と刻まれています

暫く西郡の集落を進むとやがて左に山田池があります

山田池の堤に池に向かって立つ お地蔵さん

池の西橋で右から県道270号線が合流して左にカーブして270号線に重複します

重複した先の上り坂は、特坂と呼ばれています

坂を上ると道は分岐し、山陽道は左の方の道を入ります。ここから旧清音村三因地区です

左に入る左手の角に 石標 がある、傍に清音ふるさとふれあい広場と刻まれた石、新しい「大覚寺道 歴史広場」

石の後方一帯がふれあいセンター

坂を南に下っていくと左の池に出会い、少し西岸に沿って下ります

池の西南角から北東の池とその向こうのふれあい広場を見る

池が切れる左角に 道標二基 「左 大かく大僧正道」 新しい方の道標「大覚寺 歴史広場」大覚寺は南へ進んだ、軽部山(標高244.1m)の北の山麓にあります

さらに道を下った左の小高い所に 題目石・地神碑 が祀られています

そこより右斜め(北西)に方向を変えて、再び県道270号線に合流して左に重複します

合流したところから今来た道を振り返る

270号線を進み総社南高入口信号交差点を横断。田園の広がる一直線の270号線を西に進む、日も陰ってきたので急がなければ大変

やがて清音軽部集落に入ります。左(南側)に清音小学校があり、小学校の向かい(北側)に 地蔵堂・梵字を刻印した五輪塔・文化十四年丁丑四月の銘がある 手水鉢・石塔 があります

その隣には 藤原為貞の宝篋印塔

さらにそこから300m余り西に進むと伯備線の踏切に出ます。すっかり日も落ち暗くなってきました。

本日も実に快適な吉備路をよく歩いた5時55分着ここで終了して、伯備線の右手は総社駅、左は清音駅。 ここなら総社駅に行って泊まる方が近かったが、倉敷に宿泊を予約しているので少し遠いが、清音駅に歩き電車移動します

38.74㎞ 本日もよく歩きました

もう少し余裕をもって見見学しながら歩いてもよかった。明日も朝早く倉敷からこの起点に戻ってきて頑張る

コメント